Un saggio di Vittorio Vidotto (Laterza) sull’ingresso a Roma dell’esercito italiano, di cui ricorre il centocinquantesimo anniversario. Fu uno scontro piuttosto anomalo, con alcuni significativi episodi di fair play tra nemici.

Paolo Mieli Corriere della Sera 16 Settembre 2020

I primi colpi dell’esercito italiano contro le mura di Roma furono sparati alle cinque e un quarto del mattino. Di qui, da quelle palle di cannone, inizia il racconto di 20 settembre 1870, un libro davvero interessante di Vittorio Vidotto che esce il 17 settembre 2020 per i tipi dell’editore Laterza. Fu, quella che portò alla presa di Roma, una battaglia non epocale: alla fine di morti se ne conteranno pochi, 48 italiani e 19 pontifici. I feriti saranno 141 per la parte di Vittorio Emanuele II contro i 68 di Pio IX.

Sulla base di queste cifre non si può dire che i soldati del Papa abbiano provato davvero a respingere i «buzzurri» (termine che, nella futura capitale, indicava i «caldarrostai venuti dal Nord» e, «per estensione dispregiativa», i piemontesi). Fu insomma quasi una battaglia pro forma. Curioso epilogo per una conquista che da un decennio per il neonato Stato unitario era diventata — come scrive Hubert Heyriès in La breccia di Porta Pia (il Mulino) — una vera e propria «ossessione».

Sulla base di queste cifre non si può dire che i soldati del Papa abbiano provato davvero a respingere i «buzzurri» (termine che, nella futura capitale, indicava i «caldarrostai venuti dal Nord» e, «per estensione dispregiativa», i piemontesi). Fu insomma quasi una battaglia pro forma. Curioso epilogo per una conquista che da un decennio per il neonato Stato unitario era diventata — come scrive Hubert Heyriès in La breccia di Porta Pia (il Mulino) — una vera e propria «ossessione».

Veniamo ai fatti. Gli italiani, poco meno di sessantamila, sono guidati da Raffaele Cadorna, comandante del IV corpo d’esercito. Il generale Hermann Kanzler, tedesco del Baden, è alla testa dei tredicimila uomini dell’armata pontificia: di questi solo novemila saranno impiegati in battaglia. Kanzler è il comandante che nel 1867 aveva sconfitto gli insorti (a Villa Glori erano morti i fratelli Enrico e Giovanni Cairoli) e messo in fuga le camicie rosse garibaldine. In un rapporto al Papa, il tedesco si era concesso qualche dileggio nei confronti dell’«eroe dei due mondi»: «Garibaldi, il quale coi suoi figli fu presente all’azione di Mentana», erano state le sue parole, «non si mostrò mai in prima linea e allorquando vide ripiegare i suoi su tutti i punti… cambiò l’empio grido “O Roma o Morte” coll’altro “Si salvi chi può”».

Stavolta l’ordine del Pontefice è di combattere il minimo indispensabile. Anche se con qualche margine di ambiguità. Pio IX manda a Kanzler due lettere: in quella del 14 settembre lo invita ad arrendersi «ai primi colpi di cannone»; nella seconda, del 19 settembre, lo esorta ad intavolare le trattative per la resa «appena aperta la breccia». Alla viglia del 20 settembre, il Pontefice aveva anche provato ad inserirsi nella discordia tra Cadorna e Nino Bixio. Pio IX, nell’ormai evidente imminenza dello scontro, radunò i diplomatici stranieri e li intrattenne sui pericoli rappresentati dall’anticlericale Bixio «che ha minacciato di gettare nel Tevere il Papa e i cardinali», raccomandando poi, in lacrime, agli ambasciatori di «intercedere al più presto presso Cadorna per tutelare il destino dei soldati pontifici provenienti dai loro Paesi». È evidente, agli occhi dei diplomatici, il tentativo di tenere distinte le figure dei due generali: uno, Bixio, ex braccio destro di Giuseppe Garibaldi nell’impresa dei Mille; l’altro, Cadorna, uomo di fiducia di Vittorio Emanuele II.

In effetti tra Bixio e Cadorna non va tutto liscio. A Bixio, cui era stata affidata una manovra diversiva sul Gianicolo, Cadorna rimprovererà, in anni successivi, una grave «imperizia», causa di alcuni morti in eccesso. Qualche tempo dopo tali accuse, Giuseppe Guerzoni, sodale e biografo di Bixio, proverà a giustificare l’amico con queste parole: a lui «non toccarono gli onori del trionfo» e «non li cercò… gli bastava tornare vendicatore per quella via che nel 1849 (ai tempi della Repubblica romana, ndr) aveva difeso palmo a palmo». Comunque la seconda divisione guidata da Bixio fu sciolta immediatamente dopo la presa di Roma e la disputa sull’operato del generale garibaldino proseguì per decenni.

Nel 1889 Cadorna diede alle stampe le proprie memorie, in cui accusava Bixio di aver «impiegato le sue batterie in fuochi all’impazzata». Al che il generale Cesare Ricotti Magnani — ministro della Guerra il 20 settembre 1870 — reagiva con un libretto (fatto stampare a proprie spese) che conteneva una lucida difesa dell’operato di Bixio. Ma Cadorna, anziché lasciar cadere, teneva il punto in ognuna delle riedizioni del proprio libro. Perfino in una che uscì postuma (nel 1898) a cura di suo figlio, Luigi. Bixio non poté saper nulla di questo prosieguo di polemiche dal momento che era morto già da molti anni: nel 1871 aveva lasciato l’esercito e si era imbarcato sulla sua nave «Maddaloni» (dal nome della località in cui, il 2 ottobre del 1860, aveva avuto un ruolo determinante nella battaglia del Volturno) per poi finire in Indonesia dove fu ucciso dalla febbre gialla nel dicembre del 1873.

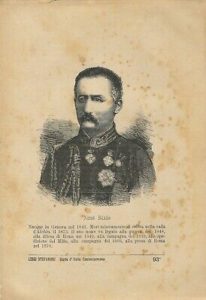

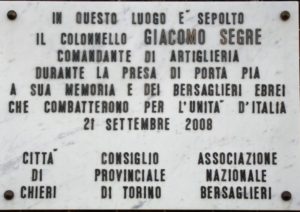

Ma torniamo a Porta Pia. Ad impartire l’ordine di aprire il fuoco è il capitano Giacomo Segre, ebreo piemontese, di Chieri. Che fosse un israelita a sparare per primo contro il centro della cristianità sarebbe stato in seguito tramandato, scrive Vidotto, «come un espediente per evitare i fulmini della scomunica del Papa sugli ufficiali cattolici».

I colpi non sono diretti sulle mura contro cui sarebbe stato logico indirizzarli, bensì su un’altra parte, a ridosso di una proprietà di un cugino di Napoleone III. Come mai? Cadorna era ospite di Villa Albani, al centro di un reticolo di ville tutte di proprietà dei Torlonia, tra cui una, Villa Paolina, protetta dalle mura contro le quali gli italiani avrebbero dovuto cannoneggiare. Cadorna si industriò per non recar danno alla famiglia che lo aveva accolto (e coccolato) a casa propria. Perché «fare un dispetto all’ospite Torlonia abbattendo un muro della sua villa urbana», domanda maliziosamente Vidotto, «e non fare invece uno sgarbo ai Bonaparte che possedevano una villa dall’altro lato?».

I colpi non sono diretti sulle mura contro cui sarebbe stato logico indirizzarli, bensì su un’altra parte, a ridosso di una proprietà di un cugino di Napoleone III. Come mai? Cadorna era ospite di Villa Albani, al centro di un reticolo di ville tutte di proprietà dei Torlonia, tra cui una, Villa Paolina, protetta dalle mura contro le quali gli italiani avrebbero dovuto cannoneggiare. Cadorna si industriò per non recar danno alla famiglia che lo aveva accolto (e coccolato) a casa propria. Perché «fare un dispetto all’ospite Torlonia abbattendo un muro della sua villa urbana», domanda maliziosamente Vidotto, «e non fare invece uno sgarbo ai Bonaparte che possedevano una villa dall’altro lato?».

Segno di una «guerra» combattuta in modo anomalo. Perfino con qualche eccesso di fair play. In uno dei primi scontri viene fatto prigioniero dagli zuavi il tenente Carlo Crotti di Costigliole, figlio di un deputato sabaudo ultraclericale. Crotti, in omaggio alla famiglia da cui proviene, viene affidato dai soldati del Pontefice a suo cugino, François de Maistre, dello stato maggiore pontificio. Questi lo ospiterà un paio di giorni, dopodiché Crotti verrà riconsegnato agli avamposti italiani. Ma, nonostante questi accorgimenti, nella Roma «liberata» alcuni nobili reagiranno all’ingresso dei piemontesi con grande spavento. I marchesi Serlupi Crescenzi — riferisce Antonio Di Pierro in L’ultimo giorno del Papa re (Edizioni Clichy) — non nasconderanno l’angoscia che li assale quando sentono le grida «morte ai fedeli del Papa». Più pratico (e perciò meno angosciato) il principe Borghese che, appena vede i soldati di Giuseppe Bessone accampati nel piazzale davanti al suo palazzo, invita il generale ad accomodarsi dentro casa per tutto il tempo che riterrà.

Per quel che riguarda il popolo, quasi tutti seguono l’esempio dei Torlonia, del principe Borghese, si adattano in un battibaleno e si lasciano andare a festeggiamenti. Grandi luminarie celebrano la vittoria degli «invasori». I caffè cambiano nome e all’istante si chiamano «Cavour», «Nazionale», «Italia». C’è anche qualche episodio sgradevole. Un’ironica lettera dell’ambasciatore prussiano von Arnim al cancelliere Bismarck racconta che «si stanno cercando invano gli autori dei numerosi omicidi e saccheggi a cui l’ammirevole popolazione ha avuto il tempo di dedicarsi».

Viene poi il momento del plebiscito. I Sì sono 40.875, i No 46 (lo 0,1 %). Incredibile. Il giornale «Unità cattolica» ironizza sul fatto che Pio IX si sia ritrovato a Roma solo «quarantasei amici». Il «Daily Telegraph» (che ha come corrispondente il conte mantovano Carlo Arrivabene) racconta, non senza una punta di dileggio, che a Marino, non essendosi trovata un’urna, si è preso un busto di gesso di Vittorio Emanuele II alla cui sommità è stata praticata una fessura di modo che i marinesi potessero depositare la scheda «nella testa del re galantuomo». Risultato del voto di Marino: 1.226 Sì e un solo No. Fioriscono le pubblicazioni di nuovi periodici. Il grande medievista Ferdinand Gregorovius — nei Diari romani (Hoepli) — scrive sprezzante che «cento cattivi giornali sono cresciuti come funghi e sono strillati in tutte le strade». Per queste parole riceve una severa rampogna da Giosuè Carducci.

Nelle prime elezioni per il consiglio comunale — riferisce Claudio Pavone in Gli inizi di Roma capitale (Bollati Boringhieri) — i moderati, a sorpresa, prevalgono nettamente sui democratici. Tra i sessanta consiglieri vengono eletti anche due ebrei: il leader della comunità Samuele Alatri, votatissimo, e Settimio Piperno. Subito dopo le elezioni si pone la questione del Quirinale, destinato a diventare la reggia dei Savoia. In realtà Pio IX da molti anni non abitava più nel palazzo, nonostante fosse quello dove nel 1846 si era svolto il conclave che aveva portato alla sua elezione. Ma, dopo la Repubblica romana e l’esilio a Gaeta, il Pontefice ha scelto di alloggiare in Vaticano.

In ogni caso, come scrive il capo del governo Giovanni Lanza a La Marmora, tutto ciò provocava fastidio a Vittorio Emanuele II («al Re ripugna assai di risiedere in un Palazzo contestato dal Papa»). Non è da escludere per di più, scrive Vidotto, che Vittorio Emanuele «fosse al corrente delle dicerie che dipingevano il Papa come un temibile jettatore». Fama di cui, secondo il diplomatico francese Henry d’Ideville, il Pontefice stesso era consapevole. I lavori di ristrutturazione dureranno mesi. Mesi nel corso dei quali il sovrano trova ogni pretesto per rinviare la visita a Roma. Ha orrore per le prevedibili manifestazioni in suo onore

che, come scrive un giornale a lui vicino, «L’Opinione», sarebbero apparse come una «parodia del passato» e avrebbero avuto «tutto l’aspetto d’una rappresentazione da Politeama e da Circo diurno». Dietro a queste riserve, nota Vidotto, «è possibile anche intravedere gli echi del diffuso e abituale rimprovero fatto ai romani di essere troppo proclivi ai festeggiamenti, se non addirittura ai “baccanali”, come scusa per sfuggire al lavoro».

La Marmora in una lettera a Giovanni Lanza del 2 novembre suggerisce che, almeno fino alla morte di Pio IX, il governo resti a Firenze. E che Roma venga considerata capitale soltanto di nome. Una capitale «onoraria» suggerisce il senatore lombardo Stefano Jacini, «la città scelta per l’incoronazione dei re d’Italia e per certe altre grandi solennità dello Stato». Nient’altro. Ma Lanza e la sinistra insistono a che si proceda secondo il disegno stabilito. Il re indugia. A tagliare la testa al toro sarà un’alluvione. Il 28 dicembre una piena del Tevere sommergerà il centro di Roma, trasformandolo in un grande lago. Sarà l’occasione propizia per Vittorio Emanuele di recarsi a Roma, il 31 dicembre, e di trascorrere nella città poco più di dodici ore per esprimere la propria solidarietà ai cittadini di quella che di lì a poche settimane sarebbe stata consacrata capitale del Regno. Si dovrà poi attendere il 2 luglio del 1871 perché il re si stabilisca definitivamente al Quirinale. Festeggiato da una partecipazione di popolo che «L’Opinione» stima in non meno di cinquecentomila persone (cifra «ridicolmente gonfiata», chiosa Vidotto, dato che tutti gli abitanti della città all’epoca erano poco più di 220 mila). Da quel momento al giorno della sua morte (2 febbraio 1878) Pio IX — che l’«Osservatore Romano» definirà l’«augusto prigioniero del Vaticano» — terrà 556 discorsi tutti incentrati su un «processo al Risorgimento». Con punte assai violente contro gli ebrei, nei confronti dei quali il Papa annuncia «il terribile giorno della divina vendetta» in cui «dovranno pur rendere conto delle iniquità che hanno commesse».

Il decennale di Porta Pia verrà celebrato nel 1880 con grande enfasi dal capo del governo Benedetto Cairoli esponente della Sinistra, ex garibaldino, nonché fratello dei caduti di Villa Glori. Il quarantennale, nel 1910, sarà festeggiato dal grande sindaco anticlericale Ernesto Nathan in aperta polemica con il nuovo Pontefice Pio X (una presa di posizione, quella di Nathan, ritenuta eccessiva dai moderati e stigmatizzata addirittura dal «Times» di Londra). Poi verranno i Patti Lateranensi (1929) e trascorreranno molti anni, 140, prima di giungere al 20 settembre del 2010, in cui, assieme al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (e al sindaco Gianni Alemanno), alle celebrazioni prenderà parte il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano, in rappresentanza di Papa Benedetto XVI. Solo quel giorno, scrive Vidotto, sarà «sancita con parole ufficiali la chiusura di ogni contesa». Ma fino ad allora ad esser presenti il 20 settembre di ogni anno a Porta Pia e ad onorare la ricorrenza saranno solo un pugno di laici assieme ai radicali di Marco Pannella.